彭德怀会上提问, 27岁参谋镇定作答, 后来他成为军委副主席

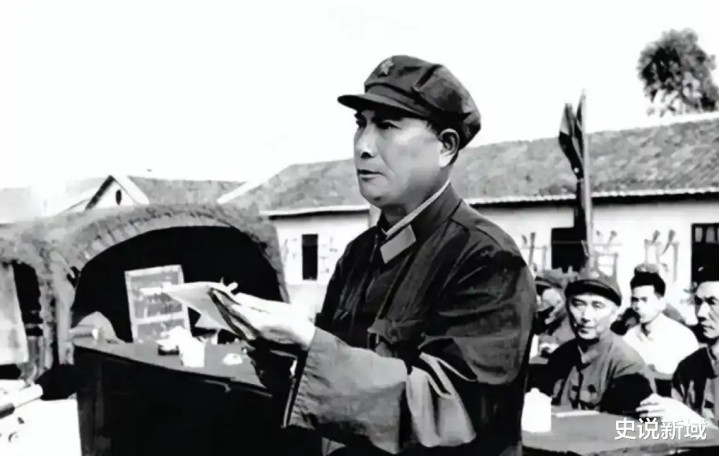

1955年9月11日,汕头牛田洋军港的海风裹挟着咸涩,41军作战室里,彭德怀的手指重重敲在地图上:“若大敌压境,你们有几条退路?”

满座将校屏息之际,角落传来清亮而镇定的应答:“三条通道直插兴梅山区,五处隘口可设伏兵!”

众人回头望去,只见27岁的作战参谋张万年笔挺如松,眼中映着南海波涛。

这个瞬间,不仅改写了张万年的人生轨迹,更埋下了三十年后中国军队现代化转型的伏笔。

一、塔山血火铸就的战场直觉

1948年深秋的塔山防线,19岁的张万年蜷缩在战壕里,耳畔是国民党军“赵子龙师”的炮火轰鸣。这位胶东农家子弟此时不会想到,七昼夜的血战将淬炼出他独特的军事嗅觉——当战友们用刺刀拼杀时,他正用铅笔在烟盒背面标记每个暗堡的射击死角。

塔山阻击战结束后,张万年的挎包里多了三样东西:染血的阵地布防图、53块弹片标本、写满敌军火力规律的笔记本。这些战地笔记后来成为四纵参谋培训教材,其中“火力间隙突进法”在朝鲜战场大放异彩。军史专家发现,1955年他对彭德怀的精准应答,正是塔山时期培养的“战场三维记忆”的自然延伸。

二、参谋的显微镜:6332个数字背后的魔鬼细节

当彭德怀突然问及粤东民兵数量时,张万年脱口而出的“6332人”绝非偶然。档案显示,他独创的“三查四核”工作法曾让41军参谋部叹服:每份数据必须查原始报表、查基层记录、查实地情况;每个数字要核时间、核单位、核口径、核责任人。

1954年东山岛战役期间,张万年制作的潮汐表精确到分钟,标注出13处暗流变化节点。正是这份表格,让登陆部队避开两次致命旋涡。多年后他担任总长时,某次南海演习前仍亲自核对水文数据,工作人员发现他竟记得某无名礁盘二十年前的标高误差。

三、从活地图到指挥链:参谋思维的升维蜕变

彭德怀那句“活地图”的赞誉,实则是对参谋业务最高境界的认可。张万年担任广州军区作战部长期间,将这种能力升华为“战场动态沙盘推演系统”——用不同颜色图钉标记敌我态势变化,辅以时间轴卡片预测48小时战局走向。这套土法上马的推演模式,后来演变为我军首套计算机兵棋系统。

1996年台海危机,时任军委副主席的张万年重拾参谋本色。他在地图前连续站立九小时,推演出七种美军干预预案,其中对航母编队动向的预判与事后解密档案高度吻合。参谋出身的经历,让他始终保持着“既要钻进地图里,又要跳出棋盘外”的战略视野。

四、老兵不死:从战壕到庙堂的初心传承

2003年退休前夕,张万年最后一次视察塔山纪念馆。他在烈士名录墙前驻足良久,突然指着某个名字说:“这是当年教我画火力图的班长。”工作人员查阅档案发现,那位班长确于1948年10月13日牺牲,而张万年竟能准确复述其传授的“三角测距法”。

这种刻进骨血的战场记忆,化作他治军的铁律。担任济南军区司令员时,他要求参谋们每月下连队住三天兵舍;晋升军委领导后,仍保持凌晨四点批阅文件的习惯。某次全军参谋长会议,他当着众人面背诵《孙子兵法·地形篇》,然后说:“地图在脑子里,敌人在眼睛里,这才是真参谋。”

五、活地图的终极密码:参谋与统帅的辩证法

2015年公开的彭德怀工作笔记中,夹着一页泛黄的便签:“41军有小参谋张,脑如活图,心细如发,可造之材。”历史在此形成奇妙闭环——当年被统帅赏识的年轻人,最终成长为统率百万雄师的军委副主席。

张万年书房里始终挂着1955年与彭德怀的合影,照片背面有他亲笔题写的八字箴言:“兵要带血,图要刻心。”

从塔山战壕到军委大楼,从6332个民兵数字到百万大裁军方案,这位“活地图”将军用一生诠释:最优秀的参谋,永远在准备成为战场的主宰者。

【参考资料】

《张万年军事文选》(解放军出版社)

《塔山阻击战全史》(军事科学出版社)

《中国人民解放军第四十一军军史》(广东人民出版社)

《彭德怀年谱》(中央文献出版社)

《当代中国人民解放军将领传》(国防大学出版社)

《东山岛战役档案汇编》(福建档案馆编)

《中国军事参谋制度研究》(军事科学院出版社)

《从士兵到军委副主席:张万生的军事生涯》(中共党史出版社)